▼この記事でわかること

・Uターン&事業承継するまで畜産業への葛藤があった

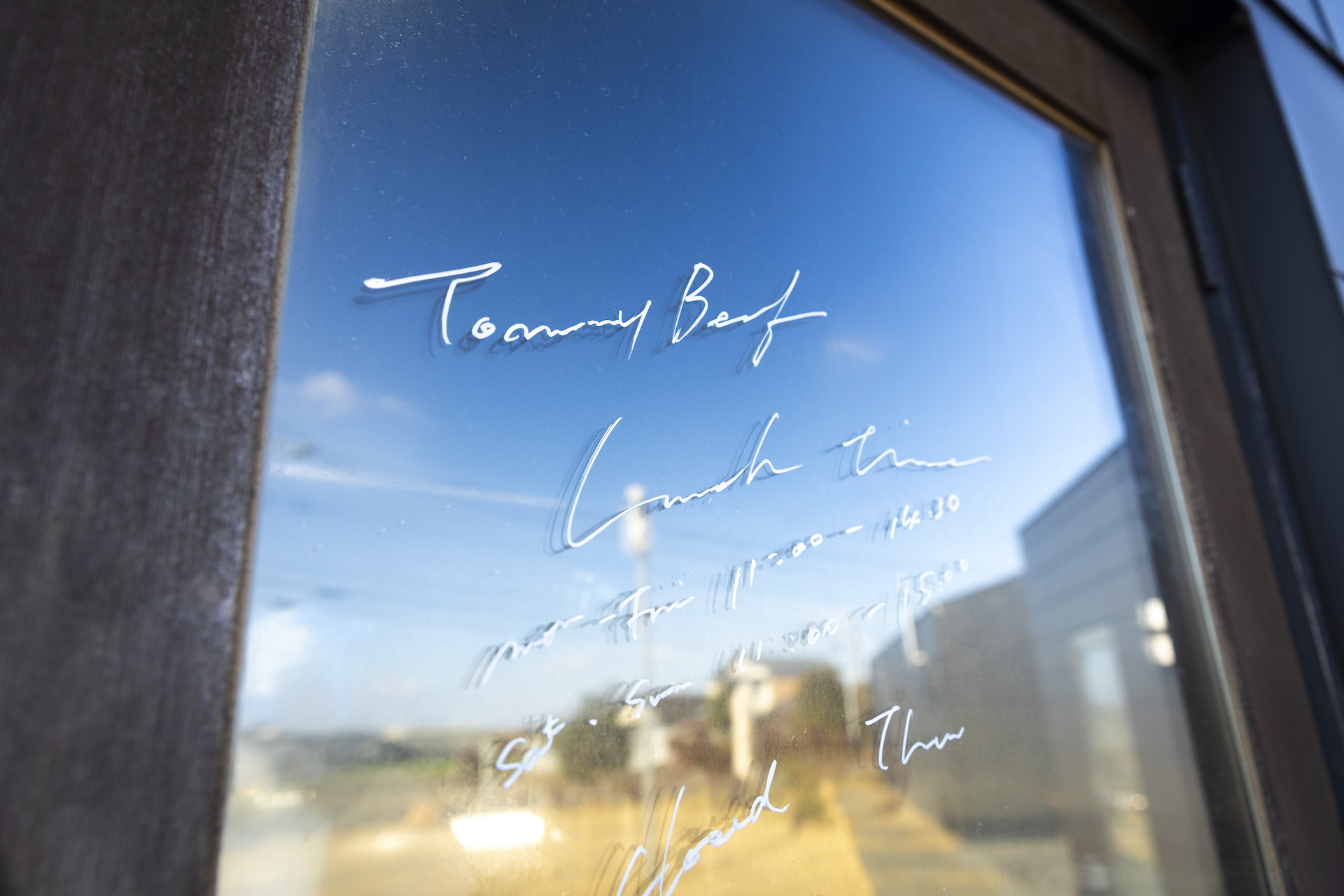

・牧場直営店の精肉店&カフェ『TOMMY BEEF』のこと

・農家と料理人のマッチングを目的としたマルシェ『Farmers Table』について

・50年後の幸せについて考える

吉原龍樹さん

TOMMY BEEF店主

白石町で牧場を営む家に生まれる。県外の10以上の都市で生活した後、2018年にUターンし、牧場直営の精肉店&カフェ『TOMMY BEEF』をオープン。2023年から農家と飲食店をつなぐ試みとしてイベント『Farmers Table』を企画、開催。現在まで3回にわたり開催している。

https://tommybeef.jp

食卓は人の心を育む場所

白石町で牧場を営む家に生まれ育った吉原さん。大学では畜産学を学ぶも、30歳でUターンするまでは別の業界で働いていた時期もありました。そこには畜産業への葛藤があったといいます。

「命の価値は等しいはずなのに、牛の品種やブランドによって市場価格には大きな差が生じてしまう。

牧場直営の精肉店&カフェ『TOMMY BEEF』ができる前の牧場は、一般出荷をして終わりでした。市場価格で定められた価格で取引をされ、出荷後にどこに届いてるのか、おいしく食べていただいたのかは何もわからないのが現状。

自分の中では命への葛藤があって、経済動物にどう心を傾けるべきか分からない。

牛が食材となるために生かされているのであれば、食材としての価値や目的を理解しなくては牧場を継ぐことはできないと思っていました。」

しかし、牧場直営店を開く選択肢ができたことで、その気持ちに変化が生まれます。

「自分たちが、食卓までお肉を届けることに携わり、命の価値に寄り添うことができるのであれば、畜産業をライフワークにする折り合いがつくと思いました。」

2018年に白石町にUターンし、牧場直営の精肉店&カフェ『TOMMY BEEF』をオープン。オープンから5年以上が経った今も、日々多くのお客さんが店を訪れます。また、佐賀駅高架下の商業施設「サガハツ」に姉妹店『CENTRAL BEEF』を出店。吉原さんは「まだ道すがら」と言いますが、順調な道のりを歩んでいます。

吉原さんが掲げる経営理念が「FARM TO TABLE」。直訳すると「牧場から食卓へ」。

「食卓の原風景がふるさとの原風景と深く結びついているんです。食卓でふるさとや家族の記憶がつくられている。家庭はもちろん、学校給食や友人たちと囲んだものも含めて、僕の人格は食卓で形成されたと思っています。だから、僕の中では、食卓はおろそかにしてはいけない場所。牛がどういう食材として食卓に求められているのかを考えて実践することを僕たちはとても大切にしなければいけない。そういう思いを込めた言葉です。」

2025年は加工肉工場をオープン。食肉製品製造が可能になったことで、吉原さんがかつて抱えていた葛藤を解消し、「FARM TO TABLE」をより深いレベルで実践することができます。

「牛肉の価値を市場価格ではなく、命の価値として等しく向き合いたい。新しい加工肉工場では、「美味しさ」という自社独自の価値基準を新しく作り出すことが可能となりました。「美味しさ」を加工肉で追求することが、目指している「命の価値を等しく取り扱うこと」につながっていると考えています。」

料理人と農家のマッチングが作り出す農業の未来

牧場や『TOMMY BEEF』の経営のほかに、2022年度から白石町で始めた取り組みが『Farmers Table』。料理人と農家のマッチングを目的としたマルシェイベントです。出展する農家の食材を使った料理をマルシェに参加する飲食店が作り、来場者は食材と料理の両方を楽しむことができます。

吉原さんは農業の現状と未来図を鑑みて、この企画を立ち上げたといいます。

「農業経営体は2030年には54万ぐらいになると農林水産省は見込んでいます。2020年は108万経営体だったのでたった10年で半減するわけです。(※)

だから食糧危機が起こる…とはあまり考えていなくて、若手のやる気のある人たちが着手すれば、テクノロジーの発展や品種改良も相まって、農業は活気のある時代が来ると

思うんです。

そのときに、食卓の需要や生産者としての自身の立ち位置を把握しておかないと、ミスマッチな選択をしてしまう。」

「すでに大規模化を進めている法人は資本主義路線で進んでいくだろうし、小規模で自然農やオーガニックの文脈でやっている人たちもいる。その中間にいる人たちがどういう選択をするかで日本の農業はだいぶ変わると思うんですよ。

僕はどっちを選んでほしいというわけではないんです。その人その人によって、適切な選択は違うから。適切な選択をするためには、まずはこの農業従事者の減少で訪れる新しい農業の時代が来ることを知ること、新しい時代で求められる食卓の在り方をイメージすることが大切になると伝えたい。その一つの伝え方が『Farmers Table』なんです。

農業の時代の変化にどう向き合っていくのか。その解決の糸口を持っているであろう料理人の皆さんと農家の皆さんが集まって語ることのできる場を作った、という感じです。」

吉原さんの企図した通り、料理人と農家の間で継続的な取引がいくつか始まったと言います。今後も形式にこだわらず、農業と食の未来に関わるイベントを行っていく予定です。

(※)農林水産省「基本計画の策定に向けた検討の視点 我が国の食料供給(農地、人、技術)」(令和6年11月)より

牧場、店、イベント…あらゆる活動で未来予想図を書き換える

Uターンしてから6年。畜産業の未来を見据えながら動き続ける吉原さん。そのエネルギーの源を伺いました。

「50年後、僕の代から次の世代に牧場経営を引き継ぐときのことを考えているんですね。正直、僕の代で終わらせるべきだとも思っています。これは自社の立ち位置を考えたとき、時代の流れに合わなくなるタイミングが来ると考えているから。でも、私たちの生活が変容していく時代の中で幸せでありたいと思う。牧場、店、イベント、とあれこれ全部やり遂げようとしているのは行動の先に未来がつながっている、これをやらないと僕は幸せにならないだろうと本気で思っているからです。」

「活動を続けていけば現状から予想される未来と違う場所にたどり着けるかもしれない。牧場が継続できる未来を作れるのであれば、そこに対してアプローチをしていく必要があります。だからやらなければいけないと思っている。それだけです。」