▼この記事でわかること

・やきものの彩色に使われる呉須や釉薬の製造・販売を行う深海商店の深海宗佑(ふかうみそうすけ)さんのインタビュー

・有田焼への感動と発見に満ちたプレミアムツアー「Arita Dining」やワークショップについて

・すべての活動は有田焼を存亡の危機から救うため

・今後の展望について

深海宗佑さん

深海家13代目

有田焼始祖の1人である百婆仙を先祖にもつ深海家の13代目。東京の大手コンサルティング会社での勤務を経て、2021年8月に有田町にUターン。家業である呉須釉薬製造・販売を行いながら、有田焼及び肥前窯業圏の再興を使命に日々躍進する。

(SAGAローカリストアカデミーHPより抜粋)

https://enogu-fukaumi.co.jp

人とやきものをつなぐのは「感動」

400年の歴史を持つ有田焼。やきものの彩色に使われる呉須(ごす)・釉薬(ゆうやく)の製造販売を行なっているのが「深海商店」です。深海さんは有田町で生まれ育った後、進学、就職を経て2021年にUターン。家業のほかにも、有田焼の魅力を伝えるさまざまな取り組みをおこなっています。

取り組みの一つが、2022年3月から企画されている「Arita Dining」。

このツアーでは、九州陶磁文化館ツアー、有田焼の器に盛り付けた料理を食べる食事会、窯元さんの工房めぐり、と2日にわたって3つのプログラムを実施するものです。

「器と料理のイベントは他にもあります。ただ、企画段階で、それだけでは有田焼の魅力は伝わらないと感じました。400年の歴史の中で有田焼がいかに変化し、挑戦し、現在に至っているのか。そのドラマを知っていただいた上で器を見ていただくことで、感動がとても深いものになるのではないかと考えました。

一日目の食事会では窯元さんとシェフのそれぞれのこだわりを聞き、二日目には食事会に器を提供いただいた窯元さんの工房をめぐることで、参加者の方にとって思い出深い経験になり、有田焼のファンになってもらうことができました。」

参加者からは、「以前も有田焼の解説は受けたが、深海さんに産業史視点で有田焼を語ってもらったことで、魅力がより一層分かりやすく、有田焼のファンになりました。」「過去何度も仕事で有田に関わっていたけれども、これまで自分たちは今まで有田の何を見ていたんだろう」と有田焼に関する発見と感動の声があったそうです。

「僕は有田の町で生まれ育って、東京で働いてからUターンしてきたので、町を外から見る視点があります。また、呉須や釉薬を取り扱う素材業なので窯元さんたちとの関係性もフラット。だからこそ、窯業のことも客観的に見られると思っています。その上で、感動したことを熱量を持って伝えているから、それが参加いただいた方にも伝わるのだと思います。」

深海さんは有田町を「奇跡的な町」だと言います。

有田焼が成立し、軌道に乗った4つの要因—豊富な原料(泉山)、燃料(松の木)、技術(朝鮮陶工)、すぐれた政策立案家(佐賀藩士・山本甚兵衛重澄)—がそろっていたこと。また、素焼きの開発や海外需要の増加、市場の転換期などのできごとに対して常に「変化」することで400年の歴史を紡ぐことが出来ました。そして、その歴史は現在も紡がれ続けています。

「一枚のお皿の中に、有田が400年かけて紡いできた技術や精神性、それを継承している現代の職人さんの考えやこだわりが詰まっています。

だからArita Diningでは、僕が有田の産業史について説明し、その上で窯元さんが器のこだわりを話していただく時間を設けました。

土地と時間と人を立体的に知ることで、同じ器でも見え方が全く変わってくると思います。」

すべての活動は「有田焼再興」につながる

2023年と2024年には、参加者が呉須・釉薬作りと色絵付けを体験できるイベントを開催。

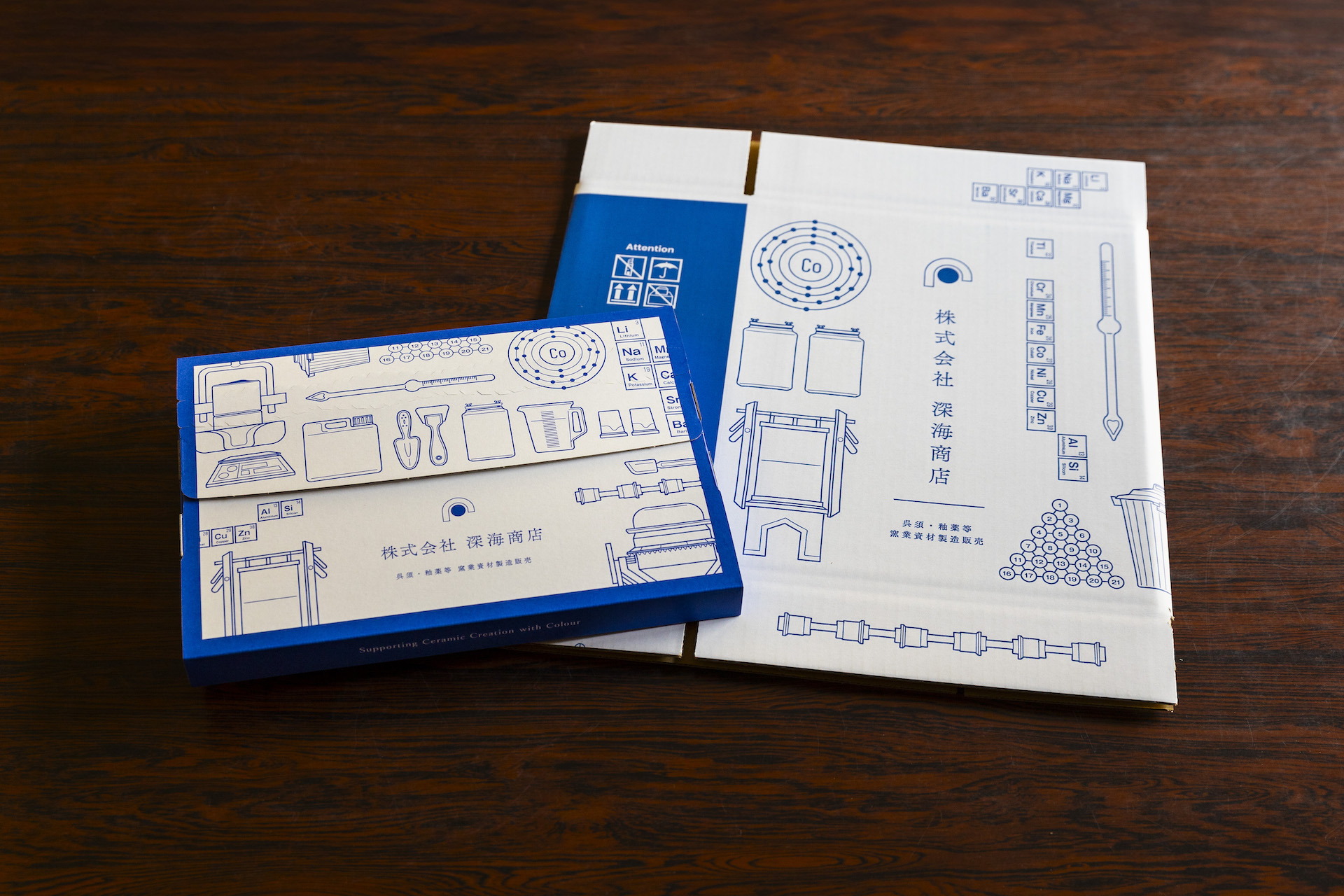

オープンファクトリーやワークショップを通じて、呉須や釉薬について学び、より深く有田焼を知る機会となっています。

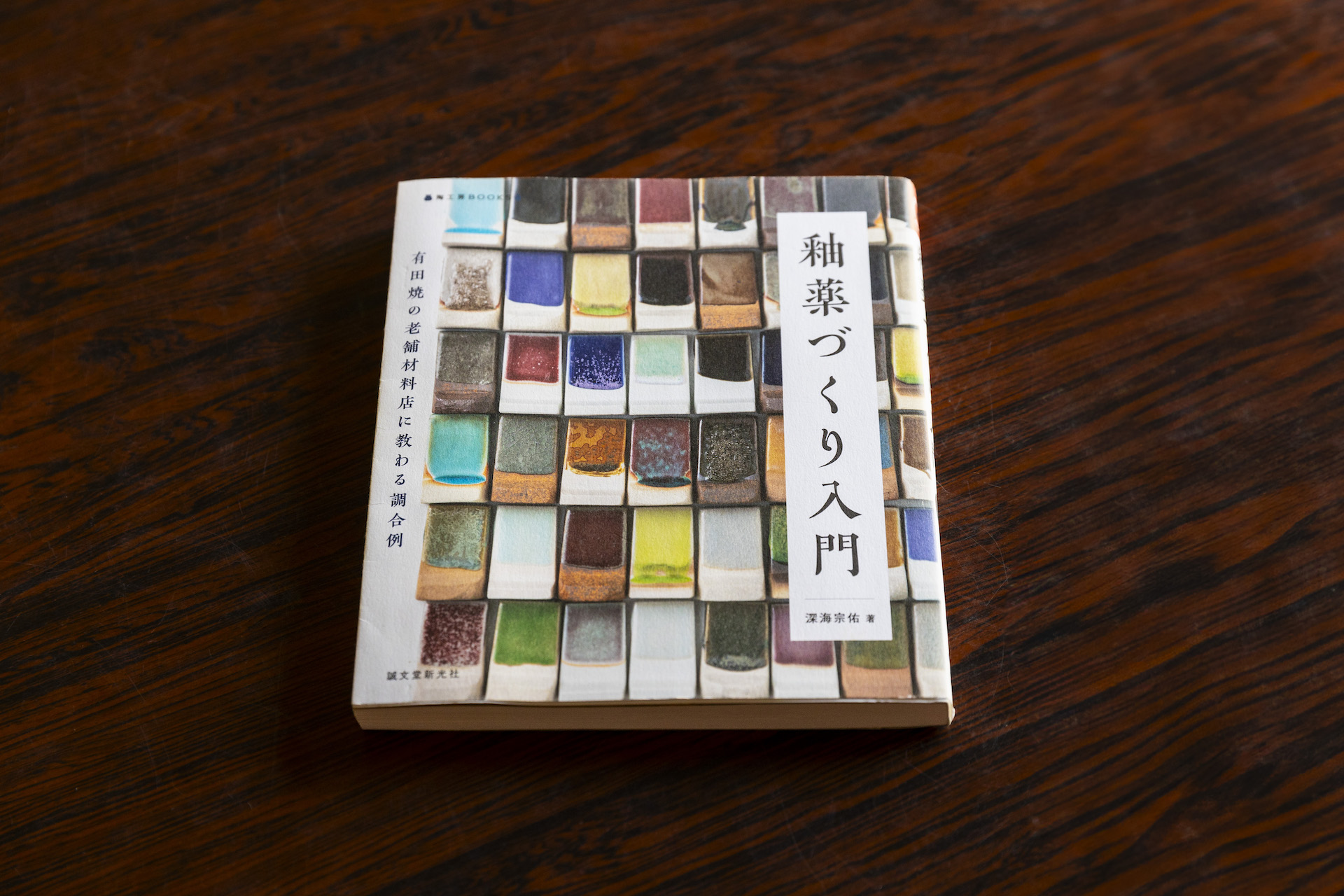

ほかにも、釉薬に関する書籍の執筆、有田町で育った同級生と共に、呉須と異素材のコラボプロジェクト「ゴスカケル」の立ち上げ、展示やイベントの企画・開催など、常に精力的に活動している深海さん。

幅広い活動の先に見据えるゴールを伺いました。

「僕の使命は、『有田焼を再興する』。この一点に尽きます。有田焼の技術レベルは非常に高く、世界でも通用するものです。しかし、過去30年で売上が激減し、存亡の危機にあります。でも、魅力を今の時代に合わせた形で伝えることができれば、良い変化がたくさん起きるはず。ゴールに向けて、やきものや産地のことを俯瞰的かつ高い抽象度で見て、必要だと思ったことを一つひとつやっているところです。

心がけているのは、常にピュアな熱意をもって臨むこと。取り組みごとに、窯元さんや他分野のさまざまな方たちと関わりますが、自分が誰よりも熱意をもって動くからこそ協力いただけると思っています。」

一流同士の対話が有田焼を進化させる

近年、深海さんをはじめ若い世代のUターンが増えている有田町。その理由について深海さんは「有田町と有田焼に対して誇りを持っている人が多いから」と話します。

「僕自身も佐賀に愛着と誇りを持って県外に出る人が増えたらいいなと思い、学校での講演や、学校の教員や生徒達に深海商店にお越しいただいてお話ししています。

収入面などUターンのハードルは高いと思いますが、プロジェクトベースや副業といった形でも関われるように設計できたら良いですね」

数々の取り組みを通じて、有田とやきものの可能性を模索している深海さん。現代社会における可能性を伺いました。

「モノだけで売れるのは難しい時代です。どういう人が、どういう思いで作っているのか。その深さに人は感動して買っていくのだと思います。400年積み上げてきた歴史や文化がありつつ、今を生きる作り手たちのこだわりや思いが、使う人の心を動かしていく。『なぜこれを作りたいのか』がないと響かないし、大切にしてもらえないのかなと」

今後のArita Diningでは、窯元さんや陶芸作家の方々を支えていきつつ、「本物」との対話の場をプロデュースしていくことに重きを置こうと思っています。

「陶芸家の方々が技術や表現を追求していく姿勢は人の心を打ちます。深海商店のノウハウと科学の知見を用いながら、その感動を生む表現を支えたいと思っています。また、有田は常に海外を含めたハイエンドな市場に向き合ってきた町。その脈を受け継ぎながら、分野問わず第一線にいる「本物」と陶芸家さんたちの対話の場面をプロデュースもしていきたいです。

第一線で活躍してきた方たちには分野が違ってもお互いに通じるものがあります。有田を訪れる人は我々の精神性や歴史に共感して感動するだろうし、私たちも彼らから受けられるインスピレーションがある。

そして彼らからのインスピレーションが、陶芸家の方々のさらなる創造につながっていく。そんな循環を生み出していきたいです。」

〈関連記事〉

ローカリストアカデミー深海さん紹介記事:https://www.sagajikan.com/sagalocalist/localist/2024/fukaumi.html

ローカリストアカデミー公式サイト:https://www.sagajikan.com/sagalocalist/